Vor dem zweiten Weltkrieg

Provisorium und gescheiterte Pläne

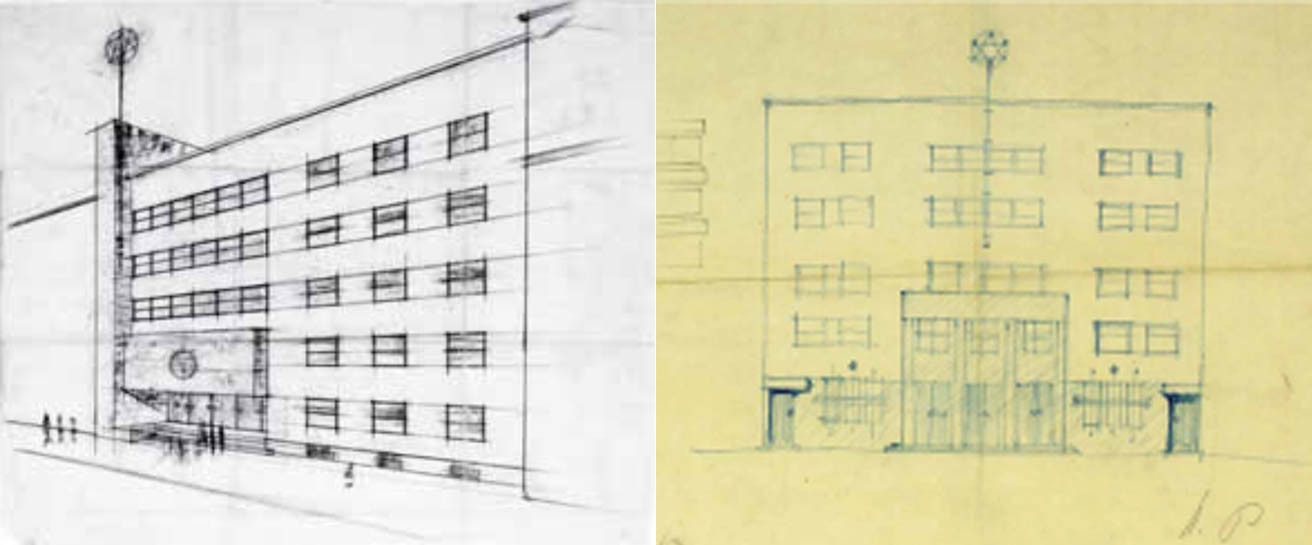

Die Miete des Stöckelgebäudes in der Innsbrucker Sillgasse 15 geht auf das Jahr 1910 zurück und war ursprünglich nur als Provisorium gedacht. Die Pläne für die Errichtung einer eigenen Synagoge konnten in Innsbruck vor dem zweiten Weltkrieg nie umgesetzt werden, zuerst in Ermangelung an Geldmitteln, und später wohl zusätzlich in Ermangelung einer langfristigen Perspektive. Das für den Zweck des Synagogenbaues 1912 angekaufte Grundstück in der Gutenbergstraße wurde 1936 wieder verkauft. Erhalten geblieben sind nur einige Entwurfszeichnungen der beauftragten Architekten Franz Baumann und Theodor Prachensky aus dem Jahr 1930, die offenbar zu einem Wettbewerb für den Standort in der Gutenbergstraße geladen waren. Beide bedienten sich einer nüchternen Linie, wie es für die Zwischenkriegszeit typisch war (Bauhausstil). Die damalige Kultusgemeinde für Nord- und Osttirol (in Vorarlberg bestand damals noch die Kultusgemeinde in Hohenems) begnügte sich daher weiterhin mit der Synagoge im Stöckelgebäude der Sillgasse 15.

Jahrzehnte ohne Synagoge

Nach dem zweiten Weltkrieg musste sich die kleine Gemeinde mit Provisorien behelfen

Pläne für den Neuanfang

Ende der 80er Jahre wurde von Dr. Esther Fritsch und Bischof Reinhold Stecher die Gunst der Stunde genutzt.

Nach dem zweiten Weltkrieg

Jahrzehnte ohne Synagoge

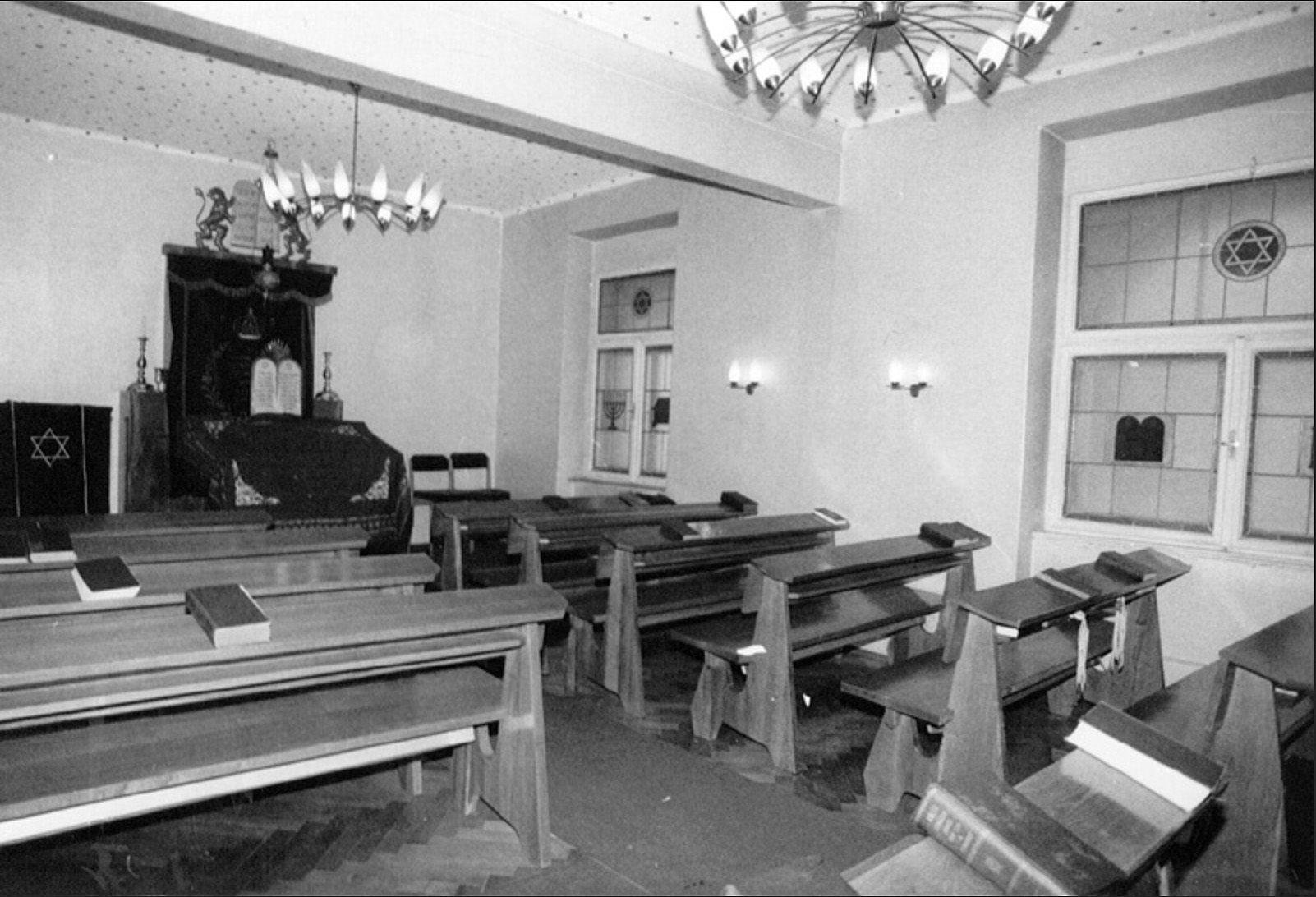

Im Gegensatz zu Meran und Hohenems ist es in Innsbruck nicht gelungen, die Synagoge zu erhalten, und sei es auch nur für profane Zwecke wie im Fall von Hohenems. Sie befand sich offenbar in einem sehr desolaten Zustand, als es Mitte der 60er Jahre abgerissen wurde. Auch dürfte sie für die neu formierte kleine Gemeinde von keinem besonderen Interesse mehr gewesen sein. Zumindest sind keine Bemühungen bezeugt, das Stöckelgebäude zu retten. Dafür hätten ihr auch die Geldmittel gefehlt, zumal eine Unterstützung durch die öffentliche Hand damals nicht zu erwarten war. Hinzu kommt, dass der Betsaal in der Sillgasse eigentlich immer nur als Not- und Übergangslösung gedacht war, und ein gemieteter Saal naturgemäß nicht jene Identifikation repräsentieren kann wie ein eigenes Bauwerk, das für die Bedürfnisse eines Beit ha-Knesset errichtetet wurde.

Nach dem zweiten Weltkrieg behalf man sich zuerst mit den Privaträumen von Rudolf Brüll in der Anichstraße und ab 1961 mit einem angemieteten Saal in der Zollerstraße 1, wo die kleine Gemeinde für über 30 Jahre zum Gebet zusammenkam. Das Grundstück der Sillgasse 15 ging zwischenzeitlich über einen Tauschvertrag 1960 an die Stadt Innsbruck über, wo einige Jahre später sämtliche noch bestehenden Gebäude, darunter auch das Stöckelgebäude, abgerissen wurden. Der frei gewordene Platz wurde bis zum Neubau als Parkplatz genutzt. Die WE Wohnungseigentum erwarb das Baurecht und plante die Errichtung eines Wohnhauses. Damit begann die Geschichte der neuen Synagoge in Innsbruck.

Ende der 1980er Jahre

Der Bau der neuen Synagoge

Architekt Michael Prachensky wurde Ende der 80er Jahre von der WE- Gemeinnützige Tiroler Wohnbau GmbH beauftragt, das Wohnobjekt in der Sillgasse 15 zu planen und nahm mit der damaligen Präsidentin Dr. Esther Fritsch aufgrund der notwendigerweise zu verlegenden Gedenktafel, die 1981 am Parkplatz angebracht wurde, Kontakt auf. Dr. Esther Fritsch bemühte sich sofort darum, den geplanten Neubau für die Errichtung einer Synagoge zu nützen. Die Zeit schien wegen der durch die „Waldheim-Affaire“ ausgelösten öffentlichen Bewusstseinsbildung und der starken Unterstützung des damaligen Bischofs Reinhold Stecher (Verbot des „Anderl von Rinn“- Kultes) sowie der offenen Haltung der politischen Verantwortungsträger endlich reif zu sein.

Während in Tirol in den Jahrzehnten davor noch eine antijüdische Haltung vorherrschte (Landeshauptmann Eduard Wallnöfer war NSDAP-Mitglied, Bischof Paul Rusch ging immer noch vom Gottesmord der Juden und von der historischen Richtigkeit der Ermordung des Anderl von Rinn aus) vorherrschte, wurde in Oberösterreich bereits 1965 die Wiedergutmachung und Mitfinanzierung des Synagogenneubaues beschlossen. Noch später als in Tirol wurde allerdings in der Steiermark der Beschluss zur Unterstützung des Neubaues gefasst, nämlich erst 1998.

1991-1993

Grundsteinlegung und Eröffnung

1991 fand in der Sillgasse 15 schließlich die Grundsteinlegung statt und 1993 konnte die Synagoge in einem feierlichen Festakt mit 600 geladenen Gästen eröffnet werden. Sowohl im Rahmen der Grundsteinlegung als auch der Eröffnung wurden die vertriebenen Tiroler Jüdinnen und Juden von Bürgermeister Romuald Niescher eingeladen, die sich sehr erfreut über die Aufmerksamkeit und die neuen Entwicklungen in Innsbruck zeigten. Es ist der damaligen Präsidentin Dr. Esther Fritsch gelungen, die Gunst der Stunde zu nutzen. Dass die Synagoge (fast) genau dort steht, wo sich der Betraum bis 1938 befand, verleiht dem neuen Gemeindezentrum eine zusätzliche Dimension.

Die neue Synagoge in Innsbruck bleibt ihrem Charakter, in einem Gebäude eingemietet zu sein, treu. Das verbindet sie mit dem Zustand vor 1938, unterscheidet sie aber von den anderen österreichischen Kultusgemeinden außerhalb Wiens, die alle über ein eigenes Gebäude verfügen, sei es, dass sie die Geschehnisse der Nazizeit überdauern konnten und renoviert wurden (Salzburg), sei es, dass sie neu errichtet wurden (Linz, Graz). Einige Synagogen in Wien finden sich aber ebenfalls innerhalb von Zinshäusern, sei es im Eigenbesitz, oder sei es eingemietet, wie etwa jene in der Seitenstettengasse, in der Grünangergasse und in der Robertgasse. Nicht zuletzt sahen auch die Entwürfe zur geplanten Synagoge in der Gutenbergstraße entsprechende Räumlichkeiten im Parterre eines Wohnhauses vor.

Im Detail

Die Architektur der neuen Synagoge

Der Zugang zur neuen Synagoge ist der Sillgasse zugewandt und befindet sich etwas zurückversetzt in einem leicht nach innen gebogenem Laubengang. Das den historischen Vorbildern in Innsbruck entnommene Raumelement mildert die Ausgesetztheit gegenüber der viel befahrenen Straße. Das Portal ist von geschliffenem Kalkstein umrahmt und trägt die hebräische Aufschrift „..und baut das Haus und ich werde Gefallen daran haben…“ (Haggai 1,8). Die Fassade im Laubengang ist mit gebrochenen Kalksteinplatten verkleidet und spielt damit auf das historische Baumaterial in Jerusalem an.

Das Innere der Synagoge trennt sich in den Vorraum mit Garderobe, den Betraum und das Sekretariat. Der rechteckige Betraum ragt wie ein eigenes Gebäude in den Vorraum herein und ist wie die Außenfassade mit Kalksteinplatten verkleidet. Über das zentral situierte doppelflügelige Tor gelangt man in das Innere der Synagoge. Die Portalumrahmung wiederholt das Motiv des Einganges, besteht aber hier aus poliertem rotem Kalkstein.

Synagoge

Der Betraum

Der relativ kleine, rund 60 Personen fassende Betraum wirkt intim. Aufgrund der vorgegebenen niederen Geschoßhöhe wäre ein größerer Raum schwierig umzusetzen gewesen. Die Verkleidung und Möblierung zeichnen sich durch warme, zeitlose Materialität aus. Der Fußboden ist mit rotem Kalkstein ausgelegt, die Wände sind wie außen mit weißem, bruchrauen Kalkstein verkleidet. Das Podest und die auf ihr ruhende Bima, die Stufe vor dem Toraschrein, der Toraschrein selbst sowie die Bänke bestehen aus Buchenholz. In die Decke ist eine flache Kuppel eingelassen, in das in Anlehnung an jenen im Stadttempel in Wien der Sternenhimmel auf blauem Grund aufgemalt ist. Auf Grundlage der Berechnung vom Astronomen Prof. Herbert Hartl ist hier der Nachthimmel am Tag der Eröffnung am 21.03.1993 wiedergegeben. Die Beleuchtung des Raumes wird über Spots erreicht, die die Schwerpunkte auf den Toraschrein und den Sternenhimmel setzen. Links und rechts der Mittelachse finden sich 5 Bankreihen und jeweils eine kurze Bank an der Ostwand um 90° gedreht. In Ermangelung einer Frauenempore, die aus Platzgründen nicht errichtet werden konnte, erfolgt die Geschlechtertrennung über die Seiten der Bankreihen und seit 2024 symbolisch durch eine niedere Mechiza.

Einrichtung

Gegenstände der jüdischen Liturgie

Der Betraum beinhaltet einige Einrichtungsgegenstände aus dem Betraum in der Zollerstraße, wie das Rednerpult, Stühle mit rotem Samtbezug, das Ewige Licht, die Darstellung der Steintafeln mit den 10 Geboten oberhalb des Toraschreins, eine Besamimbüchse und die Messingplatte mit den Segenssprüchen für die Toralesungen. Der Toraschrein (Aron ha-Kodesch) ist am Ende der Raumachse in der Ostwand eingelassen und lässt sich über zwei Türflügel öffnen. Der Parochet (Vorhang) ist eine Spende der Familie Rimalt in Israel. Rechts neben dem Toraschrein steht auf einem kleinen Podest eine Chanukkia, ein Geschenk vom damaligen Bischof Reinhold Stecher.

2014

Der neue Gemeindesaal

Nachdem die nördlich der Synagoge gelegene Kopieranstalt ihre Pforten schloss, wurde die Erweiterung des Gemeindezentrums um einen fast quadratischen Versammlungsraum und eine kleine Küche möglich. Im Zuge dessen waren auch Änderungen im Vorraum notwendig. Architekt Reinhard Rinderer wurde beauftragt, die neuen Räumlichkeiten zu gestalten. Im Gegensatz zum weißen Marmorboden im Vorraum wurde ein Holzboden aus Weißtanne gewählt. Die Nordseite wurde als Bibliothekswand gestaltet, die beidseitig von großen Holzschiebetüren flankiert sind.

Vor dem Bücherregal kann eine Leinwand herabgelassen werden. An der Westseite, die außen aus Sicherheitsgründen mit Stahlplatten verkleidet wurde, ist an der Innenseite noch die Glasfassade der Kopieranstalt zu erkennen. Hier wurden die mit Glasmalereien verzierten Fenster aus der Zollerstraße angebracht. An der Ostseite sind große Fenster eingelassen, die den Blick in den Innenhof der Wohnanlage freigeben.

2014 konnte der Gemeindesaal eröffnet werden. Er wurde wiederum durch Förderungen von Stadt, Land und Bund möglich. Da die Bibliothek erweitert werden soll, plant die Gemeinde derzeit die Errichtung einer Bücher- und Vitrinenwand an der Westseite. Die alten Fenster aus der Zollerstraße sollen in diesem Zuge an die Fenster der Ostwand eingefügt werden.