Einführung

Die Geschichte des jüdischen Lebens im Raum Tirol und Vorarlberg

Das jüdische Leben stand im Tiroler Raum im Schatten anderer Regionen Europas, die zumindest zeitweise mit bedeutenden Zentren jüdischer Kultur, Gelehrsamkeit und wirtschaftlicher Prosperität aufwarten konnten. Nur in Hohenems in Vorarlberg war es den Juden ab dem 17. Jahrhundert erlaubt, sich in größerer Zahl anzusiedeln und ein Gemeindeleben zu führen. Ansonsten befanden sich, wie in den meisten Regionen des deutschsprachigen Österreich, bis zum Staatsgrundgesetz 1867 nur einzelne Personen oder Familien im „Land im Gebirge“, die zumindest vorübergehend aus wirtschaftlichen Gründen geduldet wurden. Hier wird ein kurzer Überblick zur Geschichte der Juden Tirols gegeben, im Wesentlichen übernommen aus Th. Albrich: „Jüdisches Leben im historischen Tirol“, Verlag Haymon, 2013.

Da eine historische Betrachtung Tirols ohne Südtirol, und auch ohne das Trentino, das seit dem 12. Jh. mit der Grafschaft Tirol verbunden war, kein stimmiges Bild ergeben kann, werden diese Gebiete hier mit behandelt. Seit dem 14. Jh. kamen die Vorarlberger Herrschaften sukzessive in habsburgischen Besitz, die Grafschaft Hohenems erst 1765. Da diese Gebiete nunmehr unter der Bezeichnung „Vorarlberg“ von 1786 bis 1918 der Grafschaft Tirol unterstellt waren, sind sie eng mit der Tiroler Geschichte verbunden, insbesondere auch aus jüdischer Sicht, und daher in der folgenden Darstellung unverzichtbar.

Spätmittelalter

und frühe Neuzeit

Erste Erwähnungen im 13. und 14. Jahrhundert in Lienz, Meran und Vorarlberg.

18. Jahrhundert

Aufschwung in Hohenems, Toleranzpatent unter Joseph II, Ritualmordlegenden.

19. Jahrhundert bis 1867

Rechtliche Gleichstellung und scheinbar geduldete Koexistenz. Kurzüberblick mit Stichworten und Ankerlink!

1867 bis zum Ende

des 1. Weltkrieges

Aufschwung in Innsbruck, wirtschaftlicher Erfolg und zunehmender Antisemitismus, Teilnahme am 1. Weltkrieg.

Zwischenkriegszeit

Abwanderung aus Tirol und Vorarlberg, Erstarken von Antisemitenbund und Deutschnationalismus.

Naziherrschaft

und 2. Weltkrieg

Sukzessive Entrechtung, Enteignung, Ausweisung, Flucht, Ermordung. Kurzüberblick mit Stichworten und Ankerlink!

Nachkriegsjahre

Displaced Persons & Refugee Liason Joint Committee, Flucht nach Palästina, teilweise Restitutionen.

Spätmittelalter und frühe Neuzeit

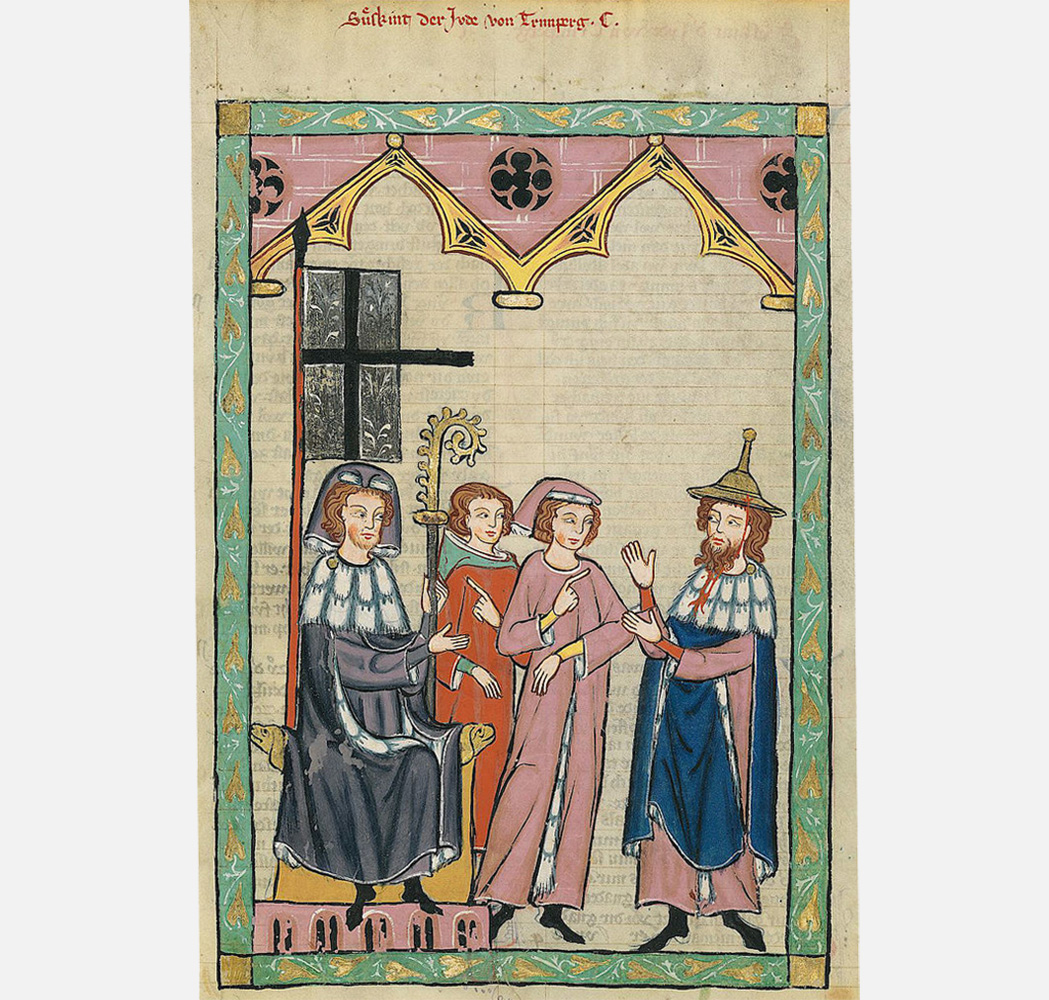

Die ersten Erwähnungen jüdischer Präsenz fallen in die Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs unter Meinhard II. von Görz-Tirol Ende des 13. Jahrhunderts und beziehen sich auf Lienz und vermutlich die Umgebung von Meran. Es dürfte sich um Juden aus Friaul gehandelt haben. Auch in den aufstrebenden Städten Hall und Bozen sind zu dieser Zeit jüdische Familien anzunehmen. In Vorarlberg reichen die ersten Nachweise in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. In den Pestjahren 1348/1349 kam es in Tirol und Vorarlberg wie in ganz Westeuropa zu Verfolgungen, in den Städten Feldkirch und Bregenz nachweislich zur Ermordung der Juden. Wenige Jahrzehnte später wurden Juden aus finanziellen Gründen wieder ins Land geholt, wiewohl sich die rechtliche Stellung in ganz Europa auf Druck der Kirche zunehmend verschlechterte. Die Ritualmordprozesse in Lienz um 1443, und in Trient 1475 sowie die darauffolgende vermutliche Ausweisung aller Juden aus Tirol durch Herzog Sigmund „dem Münzreichen“ bereiteten dem jüdischen Leben vorerst ein gewaltsames Ende. Auch aus den Vorarlberger Städten Feldkirch und Bregenz wurden zu dieser Zeit alle Juden ausgewiesen und erlitten somit das Schicksal fast aller Juden in den Städten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Als Orte der Flucht boten sich vor allem Italien und Polen an.

16. und 17. Jahrhundert

Ab 1509 lebten wieder Juden in Tirol, und zwar in Bozen, bis sie wenig später ausgewiesen und wieder zugelassen wurden. Mit Samuel May kommt für einige Jahrzehnte um 1570 eine einflussreiche Familie aus Verona nach Innsbruck. Da die Landstände keine Juden duldeten, konnten hier, ähnlich wie in Bayern und Norditalien, nur einzelne Familien mit meist befristeten Sondergenehmigungen bleiben. Zahlreiche Jüdinnen und Juden durchreisten Tirol, durften aber nicht länger als 3 Tage an einem Ort verweilen und mussten an den Zollstellen ihre jüdische Identität preisgeben und Leibzoll entrichten. Juden von außerhalb des Habsburgerreiches war die Durchreise mitunter gänzlich verboten, so z.B. geflohenen Marranen aus Spanien, die sich nicht unweit Tirols in Norditalien angesiedelt hatten. Für die Reise war jedenfalls ein Geleitbrief der Obrigkeit erforderlich. Ab dem 16. Jahrhundert gab es die Möglichkeit längerer Aufenthalte, allerdings gegen tageweise Besteuerung. Ausweisungen kamen in Zentraleuropa zwar nicht mehr so häufig vor, jedoch verstärkte sich der Druck zur konfessionellen Segregation, die die Juden u.a. zum Tragen des Judenzeichens (gelber Kreis) verpflichtete. Kirche und Volksglaube boten laufend die idiologische Rechtfertigung für die Hetze gegen Juden. Die Kulte um Ursula von Lienz und Simon von Trient wurden weitergepflegt und um 1620 kam der Kult um das Anderl von Rinn dazu. In den südlichen Landesteilen hetzten Bettelorden gegen die Juden. 1617 gewährte man 12 jüdischen Familien in Hohenems den dauerhaften Aufenthalt, der trotz einer vorübergehenden Vertreibung zur Entwicklung einer vollwertigen Gemeinde führte. Durch Zuzug kamen in Innsbruck neben der einflussreichen Familie May („Hofjuden“) noch Namen wie Landauer, Uffenheimer, Pollackh, Günzburger und Iseron hinzu.

18. Jahrhundert

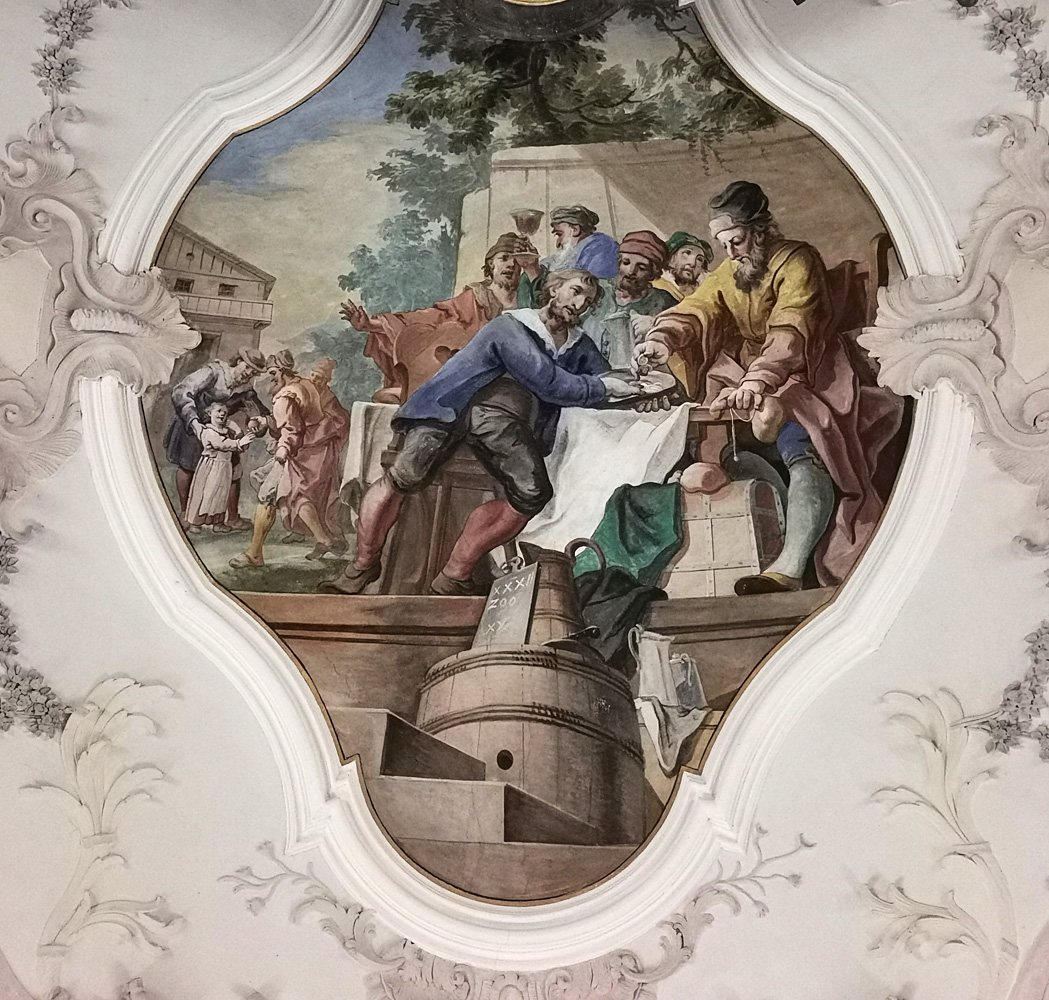

Das jüdische Leben konzentrierte sich auf Hohenems, Innsbruck und Bozen und umfasste insgesamt nie mehr als 400 Personen. Während sich in Innsbruck und Bozen nur einzelne Familien aufhalten durften, erlaubte man in Hohenems die Entstehung einer der wenigen jüdischen Gemeinden auf dem Gebiet des heutigen Österreich. Zum Vergleich: In Wien war es den Juden bis 1848 verboten, eine Gemeinde zu gründen. Kaiser Karl VI. und seine Tochter Kaiserin Maria Theresia betrieben eine judenfeindliche Politik. 1748 wollte sie alle Juden aus Innsbruck ausweisen, was aber nicht geschah. 1765 übertrug sie dahingegen den Juden von Innsbruck das Privileg der Lebensmittelversorgung des kaiserlichen Hofes für die Dauer ihres Aufenthaltes in der Landeshauptstadt (Hochzeit von Erzherzog Leopold), da nur sie über die nötigen Handelsbeziehungen verfügten, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen. Durch die Übersiedlung von Jonathan Uffenheimer 1725 von Innsbruck nach Hohenems sowie durch die 1748 aus Sulz vertriebenen und in Hohenems aufgenommenen jüdischen Familien erlebte die Gemeinde in Hohenems einen bemerkenswerten Aufschwung. Dies führte unter anderem zum Bau der Synagoge 1770 bis 1772. Mit dem Toleranzpatent Kaiser Josefs II. 1781/82 wuchs die Gemeinde weiter und es entwickelten sich Handelsbeziehungen mit Italien und der Schweiz. Auf dieser Basis entstand auch eine Klasse jüdischer Handwerker.

Das Toleranzpatent verschaffte den Juden in Österreich Erleichterungen im Sinne der bürgerlichen Gleichstellung, ohne diese jedoch zur Gänze zuzulassen (weiterhin Verbot des Liegenschaftserwerbs, Beschränkungen der erlaubten Berufe). Im Gegenzug versuchte Kaiser Josef II., die nationale Autonomie schrittweise einzuschränken (zahlreiche Regeln im Bereich des jüdischen Lebens, Verbot von Hebräisch und Jiddisch in der geschäftlichen Korrespondenz, Verbot der Gemeindegründung). Der Verlust der jüdischen Identität wurde von den Juden im deutschsprachigen Österreich in der Hoffnung auf völlige Gleichstellung in Kauf genommen. Das Führen von Matrikelbüchern wurde vorgeschrieben und alle Juden mussten ab sofort einen Familiennamen annehmen. Ab 1788 wurden Juden auch zum Militärdienst eingezogen.

Während Gabriel Uffenheimer in der Zeit der aufkommenden Toleranz in Innsbruck als „Leitfigur“ diente, hatte Heinrich Hendle zur selben Zeit in Bozen diese Funktion inne, wo sich das jüdische Leben etwas freier entfalten konnte. Im Haus von Heinrich Hendle befand sich ein Gebetsraum und ein Lernsaal. Der Stadtrat erlaubte den Juden der Stadt, dort zu beten, verlangte für das Herausnehmen der Torarolle aber eine jährliche Gebühr von 50 Gulden. Hendle erwarb sich durch finanzielle Unterstützungen Verdienste in den Franzosenkriegen und erhielt den Titel „Hoffaktor“.

Das 18. Jahrhundert ist trotz oder vielleicht sogar wegen der zunehmenden Toleranz der Regierung von einem weiteren Aufblühen der Kulte um die Ritualmordlegenden geprägt. In Trient wurde für Simon eine Kapelle errichtet. Die Verehrung des Anderl von Rinn wurde nun auch päpstlich anerkannt und „erfreute sich“ zahlreicher Publikationen, Theateraufführungen und Wallfahrten. Auch in Lienz gab es zusammen mit dem Haller Damenstift Bestrebungen, die Verehrung von Ursula Pöck zu beleben, was im Gegensatz vom Anderl von Rinn nur mäßigen Widerhall in der Bevölkerung zeitigte. Mit Franz Thomas Locherer kam in Montiggl noch ein Ritualmordvorwurf hinzu, vermutlich der letzte in Westeuropa vor der antisemitischen Wiederbelebung Ende des 19. Jahrhunderts.

19. Jahrhundert bis 1867

Das von tiefgreifenden Veränderungen geprägte Jahrhundert bedeutete für die Juden in Tirol innerhalb weniger Jahrzehnte den Übergang von anachronistischen Beschränkungen hin zu einer rechtlichen Gleichstellung und scheinbar geduldeten Koexistenz.

Die an sich wirtschaftlich vorteilhafte bayerische Zeit von 1806 bis 1814 war von einem einschneidenden Ereignis geprägt, den Plünderungen vor allem in Innsbruck während des Tiroler Aufstandes 1809. Damals lebten nur 7 jüdische Familien in der Stadt, 3 davon vermögend. Sie wurden so schwer ausgeraubt, misshandelt und ihr Besitz zerstört, dass sie vor dem wirtschaftlichen Ruin standen. Den Hohenemser Juden blieb dieser Gewaltausbruch zwar erspart, sie wurden aber gezwungen, hohe Geldsummen für den Tiroler Aufstand bereitzustellen. Als Ausrede diente die falsche Behauptung, bei der zuvor stattgefundenen Versteigerung der Güter der durch die Bayern aufgelösten Klöster hätten vor allem Juden profitiert. Als Ersatz der Schutzbriefe wurde von den Bayern 1812 die „Normalzahl“ eingeführt, eine Obergrenze für die Anzahl an ansässigen Juden, in Innsbruck 7 Familien. Damit war ein Zuzug, der vorher schon sehr schwierig war, praktisch unmöglich. Zugleich fielen aber einige Beschränkungen.

Davon profitierte die jüdische Gemeinde Hohenems mit ihren damals über 400 Seelen besonders stark, sowohl in wirtschaftlicher wie in kultureller Hinsicht. Die junge Generation war bestrebt, die deutsche Sprache in das Alltagsleben und religiöse Leben einzuführen und zeigte sich offen für Reformen. Damit war schon früh der Grundstein für den Niedergang der Kehila (Gemeinde) gelegt, der sich nach 1867 in der raschen Abwanderung in wirtschaftlich interessantere Orte manifestierte. Die Rückkehr von Tirol und Vorarlberg zu Österreich war von der Wiedereinführung der diskriminierenden Einschränkungen geprägt, wie praktisch in allen deutschsprachigen Ländern, allerdings nicht überall im gleichen Ausmaß und Tempo. Während in Tirol die Einschränkungen sofort wieder eingeführt wurden, vor allem das Verbot des Kaufes von Liegenschaften, blieben in Vorarlberg die bayerischen Gesetze noch einige Jahrzehnte aufrecht.

Im Vormärz kommen nach längeren Genehmigungsverfahren zwei bedeutende Industrielle nach Innsbruck: Martin Steiner, Essig-Fabrikant und Betreiber einer Bierbrauerei, sowie David Friedmann, Baumwoll-Fabrikant. Die bereits ansässige Familie Dannhauser, die unter dem Pogrom des Tiroler Aufstandes 1809 schwer gelitten hatte, war noch in mehreren Generationen kaufmännisch in Innsbruck tätig und erfüllte verschiedene religiöse Aufgaben.

In Bozen waren nur wenige Juden ansässig. In den 20er Jahren besaß nur Marcus Gerson ein Haus, in dem sich ein Betraum befand, der bei Gottesdiensten sogar Christen offenstand. In der 30er Jahren zogen vermehrt Juden aus Hohenems zu, die aufgrund der limitierenden „Normalzahl“ die Stadt verlassen mussten.

Die ersten Juden mit dauerhaftem Wohnsitz in Meran waren nach langen Schwierigkeiten die Brüder Biedermann, die ein Bankhaus eröffneten und sich später als Ansprechpartner für jüdische Kurgäste anboten. In die gleiche Zeit fällt das Auftreten der Kaufmannfamilie Schwarz in Bozen.

Im Gegensatz zu Innsbruck und Bozen wächst die jüdische Gemeinde in Hohenems stetig und erreicht 1850 mit 500 Mitgliedern ihren Höhepunkt. Die Normalzahl von 90 Familien blieb aber auch hier aufrecht, sodass viele heiratswillige Nachkommen auswandern mussten. Dies führte sehr früh zu internationalen Verbindungen, die für Handelszwecke genutzt wurden. Abgesehen von den italienischen Ländern genossen die Hohenemser Juden die größten Freiheiten in der k.u.k.-Monarchie, sie durften sich in Vorarlberg frei bewegen und Liegenschaften kaufen.

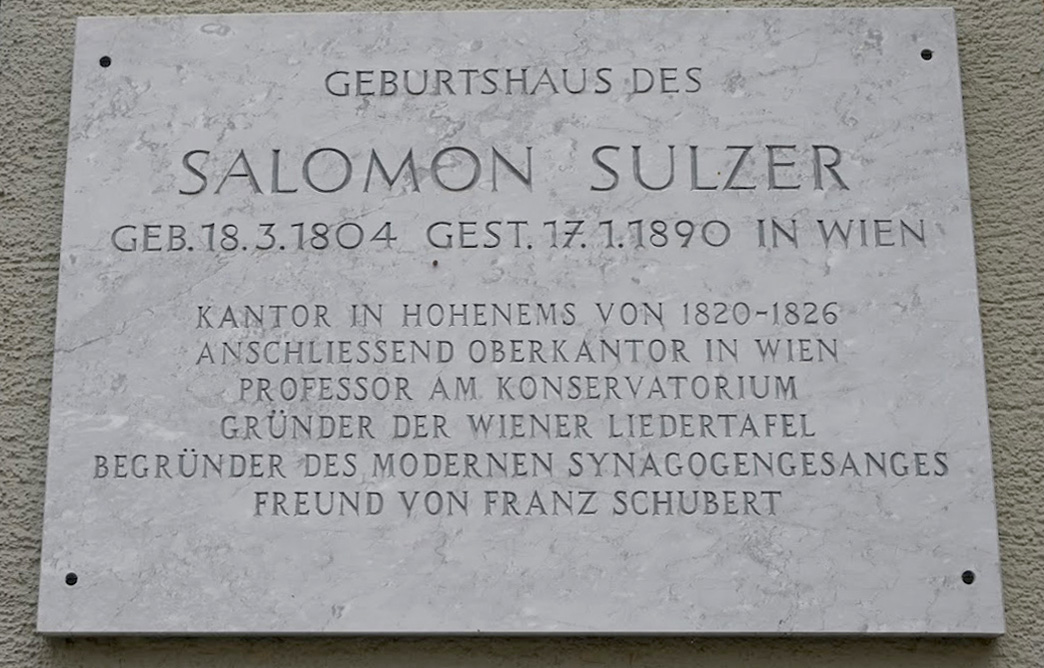

In diese Zeit fällt die Karriere des Ausnahmetalents Salomon Sulzer, der bereits als Kind zum Kantor ausgebildet, mit 16 Jahren in das Kantorenamt berufen wurde und bereits mit 22 Jahren nach Wien wechselte. Dort erlangte er große Berühmtheit, weit über die geografischen und konfessionellen Grenzen hinaus.

1867 bis zum Ende des 1. Weltkrieges

Die antijüdischen Sonderregelungen für die Niederlassung und den Grunderwerb fallen mit den Staatsgrundgesetzen 1867, die in Tirol auf heftige katholisch-konservative Gegnerschaft stoßen. 1890 wurde mit dem Israelitengesetz die öffentliche Ausübung der jüdischen Religion geregelt und garantiert. Unter den Juden herrschte eine große Aufbruchstimmung angesichts der gewonnenen Freiheiten.

Innsbruck erlebte als Verkehrs-, Handels- und Verwaltungszentrum ein rasches Wachstum und auch einen Zuwachs der jüdischen Bevölkerung. Juden nahmen zunehmend auch am öffentlichen Leben teil, hatten politische Ämter inne und engagierten sich in Vereinen, allen voran die bereits lange vor der Zuzugswelle ansässige Familie Dannhauser. Die mit Neid und antisemitischen Hetzen begleiteten wirtschaftlichen Erfolge konnten sich sehen lassen, wie etwa das erste Warenhaus Tirols: Bauer & Schwarz, das Möbelhaus Brüll, das Schuhhaus Pasch, das Café Schindler, das Textilwarengeschäft Freudenfels & Co, das Schuhhaus Graubart und andere. Die Familien pflegten die wesentlichen Regeln der Tradition weiter und schlossen ihre Geschäfte an den jüdischen Feiertagen.

Ludwig Mauthner erlangt 1869 in Innsbruck als erster Jude eine ordentliche Professur an einer österreichischen Universität, und zwar als Fachmann für Augenheilkunde der medizinischen Fakultät, wo er hunderte Operationen durchführte. Bald regte sich im Rahmen weiterer Berufungen heftiger antisemitischer Widerstand unter den Studenten.

Bozen hatte als Handelsstadt in der napoleonischen Zeit stark an Bedeutung eingebüßt und das jüdische Leben blieb in sehr bescheidenem Umfang durch den erwähnten Zuzug aus Hohenems aufrecht. Mit der ebenfalls bereits erwähnten und mit Salomon Sulzer verschwägerten Familie Schwarz kamen schließlich einflussreiche und angesehene Kaufleute und Bankiers nach Südtirol, deren bedeutendster Vertreter Sigismund Schwarz war (1849-1919). Er gilt unter anderem als Initiator mehrerer Lokalbahnen: der bis 1971 in Betrieb befindlichen Überetsch-Bahn, der Mori-Arco-Riva-Bahn und der im zweiten Weltkrieg zerstörten Virglbahn in Bozen.

Mit dem Bau der Brennerbahn und den Winteraufenthalten des kaiserlichen Hofes 1870 bis 1872 gewann Meran als Kurstadt immer mehr an Bedeutung. Unter den Kurgästen befanden sich auch Juden, um die sich die Brüder Biedermann, seit 1820 in der Stadt ansässig und bis 1867 die einzigen Juden in der Stadt, Dr. Hausmann und der Tuchhändler Gutmann, aus Bayern zugezogen, kümmerten. Unter den oft mittellosen Kranken fanden sich orthodoxe Juden aus Polen und Russland, was unter den Kurgästen mit wenig Wohlwollen wahrgenommen wurde. 1873 gab es bereits das erste koschere Restaurant, das Josef und Katharina Bermann einrichteten. Die Familie Bermann erwarb sich in drei Generationen große Verdienste im Kur- und Hotelbetrieb sowie in der Betreuung der jüdischen Gemeinde. Mit der Königswarter-Stiftung wurde 1872 der Grundstein für die Gründung eines Friedhofes und der Unterstützung mittelloser Juden gelegt. 1893 wurde in der Villa Steiner ein zu diesem Zweck dienendes Asyl (Spital) für jüdische Gäste eingerichtet, 1909 vergrößert und mit moderner Ausstattung neu gegründet. Durch den Kurbetrieb hielten sich um die Jahrhundertwende zumindest saisonal deutlich mehr Juden in der Stadt auf als in den anderen Städten Tirols.

In den 1880er Jahren griff der politische, moderne Antisemitismus auch in Tirol um sich, der direkt an der christlich und abergläubisch geprägten Dämonisierung der Juden anknüpfen konnte. Man widersetzte sich den modernen, liberalen Strömungen, die mit dem vermehrten Auftreten der Juden in Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur in Verbindung gebracht wurden. So war es kein Zufall, dass die Ritualmordlegenden wieder an Popularität zunahmen und gerade im konservativen Tirol der Antisemitismus auf fruchtbaren Boden fiel. Die Details dazu würden hier den Rahmen sprengen. Nur so viel: Die Behörden waren kaum willens, der Hetze gegen die Juden wirksam entgegenzutreten.

Die jüdische Bevölkerung ließ sich zu Beginn des 1. Weltkrieges von der allgemeinen Kriegsbegeisterung anstecken und hatte ihre eigenen Gründe dafür: die Treue zum für die Juden günstigen Kaiserhaus, die Rache an den Russen wegen der vorangegangenen Pogrome und das Bedürfnis nach Gleichrangigkeit im Vielvölkerstaat, die man auf dem Schlachtfeld unter Beweis stellen und erkämpfen wollte.

Unter den Tiroler Soldaten in Tirol fanden sich überdurchschnittlich viele Offiziere. Dies dürfte mit dem hohen Bildungsgrad und mit der sozialen Aufstiegsmöglichkeit zu erklären sein. Die Rabbiner in Innsbruck und Meran, Josef Link und Adolf Altmann, waren als Feldrabbiner eingesetzt. Der Hohenemser Rabbiner Ignaz Hauser wurde zum Militärseelsorger für die kranken und verwundeten jüdischen Soldaten in Vorarlberg ernannt. Die Kultusgemeinden standen vor großen Herausforderungen, mussten doch zahlreiche durchreisende Flüchtlinge unterstützt, die Seelsorge für die im Hinterland stationierten und verwundeten Soldaten sowie Gottesdienste durchgeführt und koschere Speisen zumindest für die Feiertage organisiert werden. Bei der Einrichtung der rituellen Küchen musste die Wiener Kultusgemeinde unterstützend mitwirken, da die lokalen Gemeinden trotz aller Aufopferung überfordert waren. Oft konnten die Bedürfnisse nicht alle gedeckt werden. Gegen tausend jüdische Soldaten mussten beispielsweise in Meran 1916 zu Pessach mit Mazzot und Wein versorgt werden. In Innsbruck waren es 1917 400 Soldaten, für die in der Klosterkaserne ein Seder organisiert wurde.

Zwischenkriegszeit

In Nordtirol sank die jüdische Bevölkerung von knapp 500 nach Ende des 1. Weltkrieges auf unter 400 bis 1938, da es Abwanderungen vor allem junger Leute nach Wien gab. Die Verbleibenden versuchten in Reaktion auf den in allen Bevölkerungsschichten und Parteien steigenden Antisemitismus (Antisemitenbund), in zionistischen Vereinen unter sich zu bleiben. Die Religionsausübung war nicht besonders strikt, nicht zuletzt deshalb, weil es kaum direkten Zuzug aus Osteuropa gab, was laut dem Innsbrucker Rabbiner Rimalt auch nicht gerne gesehen worden wäre. Man verstand sich als Tiroler mosaischen Glaubens. Die Beschaffung von koscherem Fleisch war nur durch Zulieferung möglich, da das Schächten in Tirol verboten war.

In Vorarlberg sank die jüdische Bevölkerung weiter dramatisch und bestand vor dem „Anschluss“ nur noch aus rund 40 Personen. Die Randlage von Hohenems und die Möglichkeit, in wirtschaftlich attraktivere Städte zu übersiedeln, forderten ihren Tribut.

In Südtirol konzentrierte sich die jüdische Bevölkerung auf Meran, die Anfang der 30er Jahre rund 350 Personen zählte. Diese Zahl verdoppelte sich bis zum Beginn des 2. Weltkrieges aufgrund des Zuzuges von Flüchtlingen, ab 1938 auch aus Österreich. Im selben Ausmaß wie vor dem ersten Weltkrieg fanden sich in Meran viele jüdische Kurgäste, zu denen auch prominente Personen wie Chaim Weizmann und Vladimir Zeev Jabotinsky zählten.

Der Antisemitismus nahm unter dem Druck der Deutschnationalen massiv zu. Den jüdischen Kriegsflüchtlingen aus den ehemaligen Kronländern wurde die Österreichische Staatsbürgerschaft verweigert, so auch in Tirol. Es machte sich Sommerfrischen-Antisemitismus breit und viele Gemeinden und Gastwirtschaften brüsteten sich, keine Juden als Gäste zu akzeptieren. Der deutsche und österreichische Alpenverein verweigerten wie viele andere Vereine den Juden die Mitgliedschaft (Arierparagraph). So wurden eigene jüdische Vereine gegründet, wie dies auch Anhänger der jeweiligen politischen Parteien taten. In Innsbruck gab es neben Sportvereinen (Sportklub Hakoah) einige zionistische Vereine, die vor allem bei der Jugend regen Zulauf fanden (Innsbrucker „Blau-Weiß“). Die zunehmende Politisierung innerhalb der jüdischen Gemeinde führte aber zu einigen internen Konflikten (Antizionisten, Zionisten, Revisionisten). Einige Personen emigrierten in den 30er Jahren aus Überzeugung nach Palästina, darunter Dr. Edmund Silberstein (später: Matitiahu Sella), Gründer der revisionistischen Innsbrucker „Betar“ und in Israel eine Zeit lang Chef der Geheimpolizei.

In Südtirol waren die Verhältnisse bis zur Annäherung Italiens an Hitler-Deutschland 1936/37 weniger drastisch, da der Italienische Staat deutlich weniger antisemitisch agierte. In der lokalen Bevölkerung Südtirols und des Trentino war der Antisemitismus jedoch ebenso stark wie in Österreich (z.B. Propagandainstrument „Reimmichlkalender“), sodass sich die jüdische Gemeinde eher dem italienischen Staat zuwandte, was die Südtiroler Bevölkerung in ihrem Judenhass noch bestärkte. Die (illegale) NS-Gruppe in Meran war besonders aktiv. Mit der Machtübernahme Hitlers und dem „Anschluss“ Österreichs kamen viele Flüchtlinge nach Meran, die bis 1938 von den Behörden geduldet wurden, den Antisemitismus aber weiter anheizten.

Naziherrschaft und 2. Weltkrieg

Die Jahre 1938 bis 1945, in Südtirol erst ab 1943, führten in die lange vorbereitete Katastrophe. Es begann mit auf nationalsozialistischem Recht basierender Verdrängung aus der Gesellschaft. Zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ lebten nach heutigem Kenntnisstand im Gau Tirol-Vorarlberg 661 „Volljuden“ und 210 „Halbjuden“, die auch namentlich bekannt sind. Rund ein Viertel der „Volljuden“ waren nicht mehr mosaischen Glaubens. Palästina spielte als Fluchtort für die Tiroler Juden eine deutlich größere Rolle als für jene aus dem Rest Österreichs. Ein Viertel der Tiroler steht einem Zehntel der österreichischen Flüchtlinge gegenüber, die Ihren Weg nach Erez Israel fanden. Dies dokumentiert die besonders zionistische Orientierung der Tiroler Juden.

Der Novemberpogrom in der Nacht vom 09. auf den 10. November 1938 fiel in Innsbruck besonders grausam aus, wegen des besonderen „Ehrgeizes“ von Gauleiter Franz Hofer und des expliziten Mordbefehls von SS-Oberführer Feil (die Bevölkerung nahm an den Ausschreitungen nicht teil): Drei Männer wurden gezielt ermordet, auch, um sich deren Villen anzueignen (der Vorsitzende der Kultusgemeinde Ing. Richard Berger, Ing. Richard Graubart, Dr. Wilhelm Bauer), ein weiterer erlag wenige Monate später seinen Verletzungen in Wien (Ing. Josef Adler). Mindestens 25 Wohnungen wurden zertrümmert, deren Bewohner misshandelt, 18 Männer wurden teils schwer verletzt und inhaftiert, 2 Personen begingen Selbstmord. In Vorarlberg gab es zwar Pläne für ähnliche Aktionen, sie wurden aber nicht umgesetzt. Nach dem Novemberpogrom folgten die Zwangsumsiedlung nach Wien, ab 1940 die ersten Ermordungen in KZs (6 Personen aus Tirol-Vorarlberg), ab 1941 die Deportationen nach Polen und ab 1942 die systematische Vernichtung in den Konzentrationslagern. Die erschütternden Details dazu (Namen, Ort, Zeit) sind dem oben angeführten Werk von Thomas Albrich zu entnehmen. Stellvertretend für die vielen Opfer seien hier Ilse Brüll, Alfred Hochhaus und Rudolf Gomperz erwähnt.

Bereits 1938 kam es zu „Arisierungen“ von jüdischem privatem und betrieblichem Besitz, sowie zur „kommissarischen Verwaltung“ von Geschäften und Betrieben, meist mit dem Ziel der Zwangsstillegung. 29 Betriebe waren davon im Gau Tirol-Vorarlberg betroffen. Die „Osteraktion“ 1943 sollte als Tirol- spezifisches Bestreben in die Geschichte eingehen, auch Juden „arischer“ Ehepartner („privilegierte Mischehe“), meist Frauen höheren Alters, zu verhaften und der Vernichtung zuzuführen. Gauleiter Hofer war besessen von der Idee, Tirol müsse „judenrein“ werden. Aufgrund von Protesten aus der Bevölkerung und Weisung von höherer Stelle wurde die Aktion, die für das Ehepaar Teuber (Freitod) und andere Personen tödlich endete, nach mehreren Verhaftungen und Internierungen im Lager Reichenau beendet.

Auch in Italien und damit in Südtirol verschärfte sich ab 1938 die Gangart. Geflüchteten Juden wurde nur die Durchreise erlaubt, allen Juden, die nach 1919 die italienische Staatsbürgerschaft erlangt hatten, wurde sie aberkannt. In diese Kategorie fielen in Südtirol über 116 Personen. 666 Personen besaßen keine italienischen Papiere. Sie mussten binnen 6 Monaten das Land verlassen. Ab Mai 1940 wurde auch ein Transitverbot für alle Juden aus von den Nazis besetzten Gebieten verhängt. In abgeänderter Form wurden auch in Italien Rassengesetze eingeführt. Interessant ist, dass unter anderem jemand als Jude galt, dessen „Mutter jüdischer Rasse“ ist, das deckt sich, abgesehen von der Bezeichnung „Rasse“, mit der Halacha (jüdisches Religionsgesetz), oder auch ein „Halbjude“, der „jüdisches Verhalten“ zeigt, wodurch neben dem Abstammungsmerkmal auch ein (stereotypes?) kulturelles Merkmal gesetzt wurde. Von den rund 1.000 ausländischen Juden, die sich 1938 in Meran aufhielten, waren in der ganzen Provinz Bozen 1942 nur noch 56 registriert. Es gab Aufenthaltsverbote für Juden in Meran, St. Ulrich, Gossensass und ab 1943 auch am Rifen, also in den beliebten Sommerfrischorten. Mit dem Einmarsch Hitlerdeutschlands im September 1943 setzte eine brutale Verhaftungswelle ein. Diejenigen Juden, die nicht fliehen konnten oder wollten, wurden unter schweren Misshandlungen in das Lager Reichenau und weiter nach Auschwitz deportiert. Rund 70 Personen erlitten dieses Schicksal, nur eine Jüdin, Walli Hoffmann, überlebte diese Prozedur. Einigen gelang in letzter Minute die Flucht in die Schweiz oder sie tauchten unter.

Auf dem Gebiet der Kultusgemeinde Tirol-Vorarlberg lebten zum Zeitpunkt des „Anschlusses“ 661 Jüdinnen und Juden. Davon hat genau die Hälfte nachweislich überlebt, rund ein Drittel wurde ermordet. Von etlichen Personen konnte bislang deren Schicksal nicht geklärt werden. Nur rund 40 der Geflüchteten kehrten zumindest für kurze Zeit nach Innsbruck zurück, 24 von ihnen verstarben auch hier. Als letzte starb aus der alten Gemeinde Irma Krug-Löwy im Jahr 2001. Sie wurde am Westfriedhof begraben. Nach Vorarlberg kehrte niemand mehr zurück.

Nachkriegsjahre

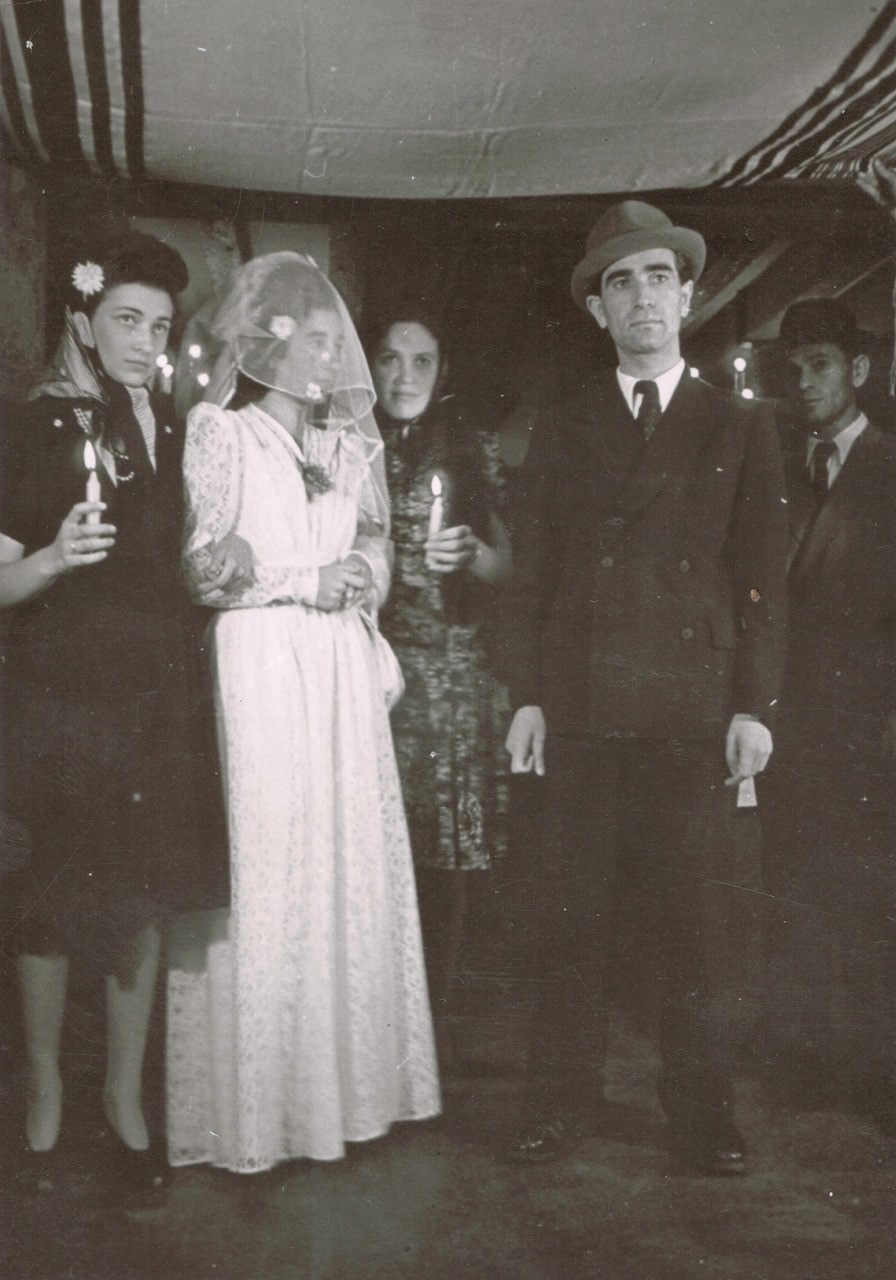

Nach dem zweiten Weltkrieg befanden sich zahlreiche DPs (Displaced Persons) im Raum Innsbruck, von denen rund 2.000 Personen jüdischer Herkunft waren und in diversen Unterkünften versorgt wurden. Am Adolf-Pichler-Platz 10 richtete Jakob Mendelson-Fischer 1945 ein Büro für das „Jüdische Komitee in Innsbruck“ (bald darauf „Refugee Liason Joint Committee“) ein, die sich um alle Belange der in Innsbruck gestrandeten Jüdinnen und Juden kümmerte und mit der „Bricha“, der Geheimorganisation zur Fluchthilfe nach Palästina zusammenarbeitete. Noch im August 1945 mussten die jüdischen DPs, abgesehen von einem Transitlager bei den Barmherzigen Schwestern am Rennweg, geschlossen in das Lager im Wiesenhof in Gnadenwald übersiedeln, das bis April 1949 unter schlechten hygienischen Verhältnissen betrieben wurde.

Die meisten von ihnen und den zahlreich nachrückenden Flüchtlingen versuchten, legal oder illegal nach Italien zu gelangen, um sich nach Palästina einschiffen zu können. Rund 50.000 Personen soll die Bricha bis 1949 durch Nord- und Südtirol geschleust haben. Die Methoden der Flucht waren sehr unterschiedlich und die Rolle der Besatzungsmächte und der österreichischen Behörden ambivalent. Wenig überraschend waren von letzteren antisemitische Töne zu hören. Das Thema ist mittlerweile gut aufgearbeitet und in Buchform veröffentlicht (H.-J. Löwer: „Flucht über die Alpen“, Tyrolia 2021).

Trotz gegenteiliger rechtlicher Bestimmungen fanden in Meran keine nennenswerten Restitutionen statt, abgesehen von Walli Hoffmann, die einzige Überlebe der Deportationen, die ihre Villa wieder zurückerhielt. Einige Meraner Familien bereicherten sich am jüdischen Besitz, wurden dafür nach dem Krieg angezeigt, aber nie bestraft. Auch von politischer Seite gab es nie ersthafte Anstrengungen, die Mittäterschaft vieler Südtirolerinnen und Südtiroler zu thematisieren und aufzuarbeiten.