Einführung

Geschichte der Gemeinden und Synagogen im Raum Tirol

Wie unter „Jüdisches Leben im Raum Tirol“ bereits erläutert, kommt eine historische Betrachtung der jüdischen Gemeinden Tirols ohne Berücksichtigung von Südtirol und von Vorarlberg, das von 1786 bis 1918 von Innsbruck aus verwaltet wurde, nicht aus. Die Entwicklungen der Gemeinden von Hohenems, Meran und Innsbruck sind eng miteinander verbunden und sollen hier daher gemeinsam dargestellt werden.

Bis zum Bau der Synagoge in Hohenems 1772 gab es im historischen Tirol keine voll umfängliche Gemeinde mit der hierfür erforderlichen Infrastruktur und auch keine Erlaubnis der öffentlichen Religionsausübung. Nach Möglichkeit schlossen sich in den Städten wie Trient, Bozen, Innsbruck und Hall Familien zum gemeinsamen Gebet und zur Abhaltung von Festen zusammen. Die in den historischen Berichten erwähnten „Synagogen“ waren ausschließlich private Beträume.

Die Prozessakte zum Ritualmordvorwurf in Trient 1475 (das Trentino unterstand seit dem 13. Jh. der Grafschaft Tirol) bezeugen die Existenz einer solchen Synagoge im Privathaus des Gemeindevorstehers Samuel, der auch als Vorbeter fungierte. In Innsbruck ist erstmals 1651 eine Synagoge erwähnt, vermutlich im Haus des wohlhabenden Abraham May (Schlossergasse 15), sowie in Bozen laut einem Bericht aus dem Jahr 1754. Ein Minjan kam aber meist nur an den Hohen Feiertagen oder im Rahmen der Bozner Messe, bei Hochzeiten und ähnlichen Anlässen zustande. Die Zusammenkunft führte nicht selten zu Anzeigen wegen „illegaler“ Anwesenheit nicht ansässiger Jüdinnen und Juden. Mitunter zog man anlässlich von Feierlichkeiten in Städte mit großen jüdischen Gemeinden wie Verona. Schulen, Mikwen oder andere Einrichtungen gab es keine, gut situierte Familien behalfen sich mit „Privatlösungen“. Friedhöfe sind jedoch bezeugt (siehe „Friedhöfe“).

Die Gemeinde

in Hohenems

Lange Zeit war Hohenems die einzige jüdische Gemeinde im historischen Tirol.

Die Gemeinde

in Innsbruck

Die eigenständige Gemeinde in Innsbruck besteht erst seit 1914 und wurde 1955 neu gegründet.

Zerstörung und

Neu-Formierung

Nach der Vernichtung war der Wiederaufbau ein langer und mühsamer Weg.

Die Gemeinde

in Meran

Die Kurstadt kann um die Jahrhundertwende ein glanzvolles jüdisches Leben vorweisen.

Vorarlberg

Die Gemeinde in Hohenems

In Hohenems kam es im Jahr 1617 zur ersten Ansiedlung von Juden, als Graf Caspar von Hohenems 12 jüdische Familien aus Süddeutschland und der Schweiz (Rheineck) in seiner Reichsgrafschaft aufnahm. 1770 erlaubte das Oberamt in Bregenz den Bau einer Synagoge mit angeschlossener Rabbinerwohnung, die die Gemeindemitglieder gemeinschaftlich finanzierten. Damals zählte man 175 Juden und 180 Jüdinnen, die insgesamt 46 Häuser mit ihren Kindern bewohnten. Die Erlaubnis zum Synagogenbau kann im katholisch-antijüdischen Habsburgerreich als absolute Besonderheit gelten. Der im Zentrum des Wohnviertels befindlich Bau war die bedeutendste Barocksynagoge Österreichs und fasste 300 Personen. Sie überstand die NS-Zeit, wurde aber im Inneren für verschiedene Zwecke verändert. 1952 wurde sie von der IKG für Tirol und Vorarlberg an die Marktgemeinde Hohenems verkauft, die das Gebäude bis 2001 als Feuerwehrhaus nutzte. Die Nutzung als Feuerwehrhaus war bereits in der NS-Zeit geplant, konnte aber aus Geldmangel nicht realisiert werden. Seit dem Umbau 2003/04 dient es als Veranstaltungsraum.

Zum Zeitpunkt der Erlassung des Israelitengesetzes 1890 war Hohenems die einzige Israelitische Kultusgemeinde auf dem Gebiet des historischen Tirol, sodass ihr die Matrikelführung über den gesamten Verwaltungsbereich oblag. Die Juden von Innsbruck und Meran mussten trotz der offensichtlich sehr unbefriedigenden Situation lange warten, bis sie eigene Kultusgemeinden gründen konnten. Zugleich geriet Hohenems in finanzielle Schwierigkeiten, da die Gemeinde unter massiver Abwanderung litt. 1914 verlor die Gemeinde den Rabbiner durch dessen Übersiedlung nach Innsbruck.

Der kleine verbliebene Rest der Gemeinde wurde von den Nazis vertrieben oder ermordet, viele Kult- und Einrichtungsgegenstände der Synagoge wurden von der Gestapo konfisziert und nach Wien verbracht. Der letzte Kultusvorstand, Theodor Elkan, kämpfte bis nach Kriegsbeginn für den Erhalt des Gemeindebesitzes, der abgesehen vom Barvermögen jedoch bereits von der Marktgemeinde Hohenems verwaltet wurde. Alle Kultusgemeinden außerhalb Wiens wurden 1940 aufgelöst und in die Wiener Kultusgemeinde eingegliedert, so auch die Kultusgemeinden Hohenems und Innsbruck. Der Besitz samt aller Liegenschaften ging endgültig auf die Marktgemeinde über.

Das kulturelle und historische Erbe der jüdischen Gemeinde Hohenems wird heute im Jüdischen Museum Hohenems dokumentiert und mit einem vielfältigen Programm lebendig gehalten. Das Jüdische Museum Hohenems ist lokal verankert und zugleich international vernetzt. Eigenständige museologische Zugänge und die Teilnahme an überregionalen Projekten rücken immer wieder andere und neue Themen in den Fokus und eröffnen transdisziplinäre Perspektiven. Sie fördern langfristige Kooperationen und grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch wissenschaftliche und künstlerische Austauschformate in Lehre, Forschung und Bildung.

Tirol

Die Gemeinde in Innsbruck

Im Jahr 1872 wird vermerkt: Es gibt ein Betzimmer im Haus der Familie Dannhauser im 5. Stock des Hauses Judengasse 107 (Schlossergasse 15), demselben Haus, das bereits die Familie May 1670 gekauft hatte und damals schon über ein Betzimmer verfügte. Nur zu den Hohen Feiertagen gab es Gottesdienste.

Das Interesse war groß, aufgrund des starken Zuwachses eine von Hohenems unabhängige Gemeinde zu gründen und zumindest wurde nach Erlassung des Israelitengesetzes 1890 in den Statuten der Gemeinde Hohenems festgeschrieben, dass lokale Komitees zur Befriedigung der Kultusbedürfnisse gegründet werden dürfen. Davon machte man in Innsbruck auch Gebrauch. Man erhielt bereits 1891 beim Landesschulrat die Bewilligung, eine „israelitische Privatschule für Religionsunterricht“ zu gründen. Ab 1892 war ständig ein Religionslehrer anwesend.

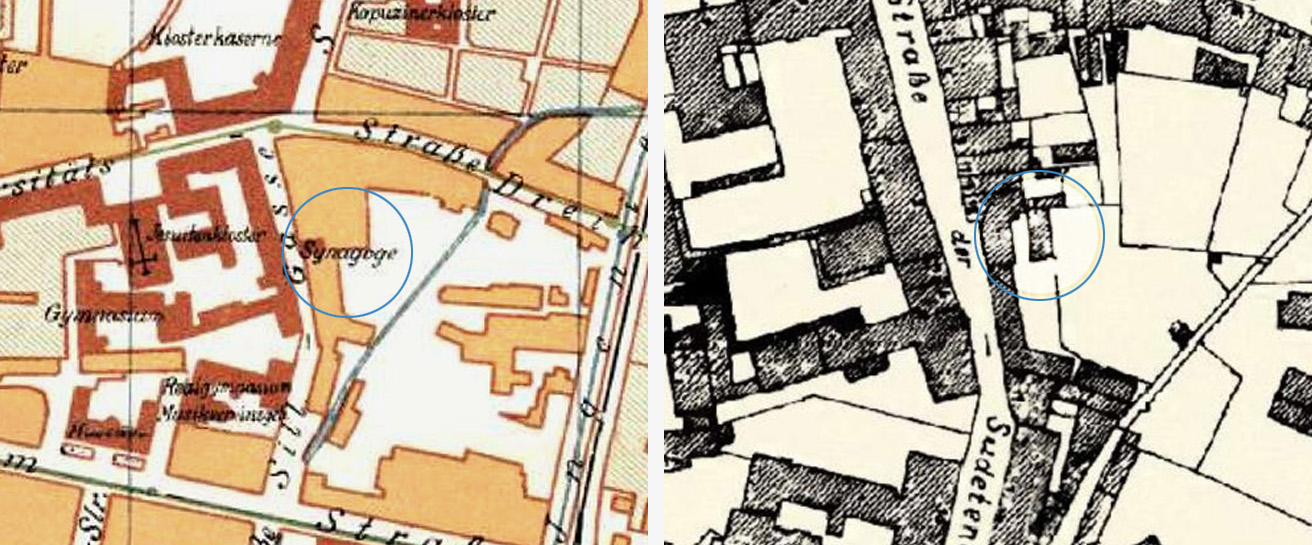

1897 richtete man in der Anichstraße 7 bei Michael Brüll einen offenbar schönen Betsaal ein, zumal man bereits 8 Jahre davor den Betraum in der Judengasse (Schlossergasse 15) wegen Verkauf des Hauses aufgeben musste. Bald stand aber auch der Raum in der Anichstraße nicht mehr zur Verfügung, deshalb mietete man ab 1910 nach langer Suche das Stöckelgebäude des seit rund 100 Jahren im jüdischen Besitz befindlichen Hauses in der Sillgasse 15 (ursprünglich Familie Weil, später Martin Steiner, Markus Loewe und Julius Stern).

Tirol

Gründung der Kultusgemeinde für Nordtirol

Aufgrund des weit verbreiteten Antisemitismus fand sich sonst niemand, der einen Raum für jüdische Gottesdienste vermieten wollte, und die rund 200 Juden in der Stadt waren aufgrund laufender Spenden für die Pogromopfer in Osteuropa zu einem Ankauf eines Gebäudes nicht in der Lage. Immerhin bewilligte die Stadt 1912 den Ankauf eines Bauplatzes in der Gutenbergstraße. Das Rechtsgeschäft konnte erst nach der formellen Gründung der Kultusgemeinde abgeschlossen werden.

Erst 1914 gelang es nach einem Beschluss des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom 20. Juli 1913, eine Kultusgemeinde für Nordtirol zu gründen. Die Landesverwaltung stellte sich seit dem Erstantrag 1909 gegen die Schaffung einer Kultusgemeinde in Tirol. Die Kultusgemeinde in Hohenems und die Königswarter-Stiftung in Meran (siehe unter „Geschichte“) stellten sich ebenfalls gegen eine Gründung in Innsbruck. Letztere aus Angst, Innsbruck könnte Anspruch auf die in Entstehung begriffene Gemeinde in Meran erheben. Nach der Bewilligung wurde im März 1914 der erste Vorstand gewählt und Rabbiner Dr. Josef Link übersiedelte von Hohenems nach Innsbruck. Zur Errichtung der Synagoge in der Gutenbergstraße, die „Kaiser-Karl-I.-Huldigungstempel“ (!) heißen sollte, kam es nicht, da das Vermögen in Kriegsanleihen angelegt und damit verloren war. In der Zwischenkriegszeit gingen die Bemühungen um den Bau einer Synagoge weiter, wurden aber vermutlich aus finanziellen Gründen 1936 fallengelassen. Die Synagoge in der Sillgasse, die im Gegensatz zu den Synagogen in Hohenems und Meran eigentlich mehr ein Betsaal war als eine vollwertige Synagoge, bot 200 Personen Platz und erfüllte damit im Wesentlichen die Bedürfnisse der nicht sehr religiösen Gemeinde.

Nachdem der erste und allseits beliebte Rabbiner von Innsbruck, Josef Link, 1932 starb, wurde das Amt auf den in Krakau geborenen, in Wien ausgebildeten, zionistisch gesinnten Rabbiner Dr. Elimelech Rimalt übertragen. Er erhielt nach langem Bemühen 1934 die Österreichische Staatsbürgerschaft, eigentlich damals eine Voraussetzung für diese Berufung, und konnte 1939 Österreich rechtzeitig Richtung Israel verlassen, wo er 26 Jahre lang der Knesset angehörte und kurz sogar als Postministers tätig war. Bis zu seinem Tod 1987 kam er immer wieder nach Innsbruck auf Besuch und pflegte unter anderem mit dem jetzigen Präsidenten Siegfried Aviel Gitterle freundschaftlichen Kontakt.

Auflösung

Die Zerstörung der Innsbrucker Synagoge

Sofort nach der NS-Machtergreifung wurde die Mitgliederkartei beschlagnahmt und das Barvermögen konfisziert. In der November-Pogromnacht wurde die Synagoge in der Sillgasse verwüstet, die Bänke und der Toraschrein als Brennholz auf die Straße geworfen, viele Gegenstände konfisziert und nach Wien gebracht und das Haus später von der HJ als Magazin benutzt. 2 der 14 Torahrollen wurden bereits vorher von Frau Eva Alloggi bei deren Auswanderung nach Haifa gerettet. Der Vorsitzende der Kultusgemeinde, Ing. Richard Berger, wurde in der Pogromnacht ermordet, alle anderen Mitglieder wurden später in den KZs getötet oder konnten fliehen. Damit hat die Gemeinde zu existieren aufgehört. Das formelle Ende wurde 1940 mit der Auflösung und zugleich Eingliederung in die IKG Wien besiegelt.

In den ersten Monaten und Jahren nach der Befreiung von den Nazis formierte sich in Innsbruck wieder eine kleine jüdische Gemeinde aus Rückkehrern aus der Emigration (z.B. Ehepaar Schindler aus England, Familie Brüll aus Haifa und Shanghai), KZ- Befreiten (z.B. Rudolf Brüll), Ehefrauen aus privilegierten Mischehen und Neuansiedlern. In Vorarlberg gab es keine Rückkehrer.

Nachkriegszeit

Neuformierung einer kleinen jüdischen Gemeinde in Innsbruck

1946 wurde Rudolf Brüll als offizieller Vertreter der Jüdinnen und Juden von der Tiroler Landesregierung eingesetzt. Er richtete 1948 das Büro der (formell noch nicht wiedererstandenen) Kultusgemeinde im Möbelgeschäft Anichstraße 7 ein. Es befanden sich abgesehen von den DPs zu dieser Zeit wieder rund 80 Jüdinnen und Juden in der Stadt. Der französische Feldrabbiner hielt bis 1953 zusammen mit den jüdischen Soldaten in der von Rudolf Brüll bewohnten Villa Gottesdienste ab.

Das Stöckelgebäude in der Sillgasse 15 stand zwar noch (ein Teil des Hauptgebäudes wurde 1943 durch einen Bombentreffer zerstört), war als Synagoge aber nicht mehr brauchbar und diente als Heim für jüdische Studenten. Möglicherweise bestand zu diesem Gebäude seitens der Rückkehrer keine besondere Bindung mehr, da sonst schwer erklärbar ist, warum sich Rudolf Brüll zwar mit dem Gedanken eines Synagogenneubaues trug (siehe unten), aber nicht um den Erhalt des Betraumes bemüht war. Wann das Gebäude dann abgerissen wurde, ist nicht bekannt, es dürfte aber spätestens 1964 entfernt worden sein, wie Orthofotos aus dieser Zeit belegen. 1981 wurde eine Gedenktafel enthüllt, die auf dem Parkplatz, der hier zwischenzeitlich eingerichtet wurde, keinen würdigen Platz fand.

Offenbar besaß die Gemeinde vor dem Anschluss 14 Torahrollen, die ursprünglich aus Hohenems stammten und von denen 2 wieder rückgestellt wurden. Vermutlich sind das jene beiden, die in der Zollerstraße verwendet und 1993 in die neue Synagoge überstellt wurden. Sie stammen aus Prag, und zwar aus der Zeit um 1900.

Schwierige Zeiten

Die 1950er bis 1980er-Jahre

Rudolf Brüll bemühte sich aufgrund der verwertbaren Liegenschaften um die (rechtlich nicht einwandfreie) Rechtsnachfolge der Hohenemser Kultusgemeinde, was in Ermangelung noch anwesender Mitglieder von den Behörden zwar akzeptiert, von der Marktgemeinde Hohenems jedoch bekämpft wurde. Auch musste der von den Nazis erzeugte Umstand bereinigt werden, dass die IKG Wien aufgrund der Einverleibung 1940 Rechtsnachfolgerin war. Die Synagoge in Hohenems konnte letztendlich 1952/53 an die Marktgemeinde (neuerlich, diesmal rechtmäßig) verkauft werden. 1953 wurden das (später abgerissene) Rabbinatshaus und das Schulhaus an eine Privatperson verkauft. Man hoffte damit, die Grundlage für die Errichtung einer neuen Synagoge in Innsbruck schaffen zu können, zumal der IKG in Innsbruck jegliche Mittel fehlten, die baufälligen Liegenschaften in Hohenems renovieren zu können. 1954 wurde der Friedhof in Hohenems der „Vereinigung zur Erhaltung des Friedhofes in Hohenems“ in St. Gallen gegen eine Spende von 10.000,- Schilling geschenkt.

Die Genehmigung der Statuten für die nunmehrige Israelitische Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg zog sich von der Genehmigung durch das Bundesministerium am 14. März 1952 bis zur Inkraftsetzung durch das Amt der Tiroler Landesregierung am 6. Dezember 1955 aufgrund zahlreicher offener Fragen (Vermögen, Bethaus, Rabbiner) in die Länge. Nach dem Tod Rudolf Brülls 1957 waren nur noch 43 Jüdinnen und Juden wahlberechtigt, 1963 gar nur noch 30. Die Gemeinde fristete ein sehr zurückgezogenes Dasein und scheute die Öffentlichkeit. Im Jahr 1961, unter der Präsidentschaft Oskar von Lubomirski, wurde ein Betraum in der Zollerstraße 1 samt Sekretariat gemietet und eingerichtet. Unter Ernst Beschinsky, Präsident der IKG zwischen 1976 und 1986, gab es vier jüdische Schulkinder, zu deren Unterricht einmal wöchentlich ein Lehrer aus München anreiste.

Die neue Synagoge

Aufarbeitung und neue Impulse in der zweiten Hälfe der 80er-Jahre

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre begann sich das Verhältnis der jüdischen Gemeinde zur Öffentlichkeit zu ändern, in der die Aufarbeitung der Vergangenheit endlich möglich war. Bischof Stecher verbot die Verehrung des Anderl von Rinn und 1987 übernahm Dr. Esther Fritsch die Präsidentschaft, die die Öffentlichkeit nicht scheute und für die Weiterentwicklung der Gemeinde kämpfte.

Am 18. April 1991 wurde der Grundstein für den Bau der neuen Synagoge in Innsbruck gelegt, der der Initiative von Esther Frisch, der Unterstützung von Bischof Stecher und der großzügigen Mitfinanzierung der Stadt Innsbruck zu verdanken war. Wie es der Zufall wollte, wurde die neue Synagoge im Zuge eines Wohnbauprojektes genau dort wieder möglich, wo sich die alte Synagoge bis 1938 befand: in der Sillgasse 15. Am 21. März 1993 konnte die Eröffnung des von Architekt Michael Prachensky gestalteten Baues unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit vollzogen werden. Siehe nähere Details unter „Gemeindezentrum“.

2014 wurde das Gemeindezentrum mit finanzieller Unterstützung von Bund, Land und Stadt durch einen Mehrzwecksaal nach den Plänen des Architektenehepaares Ada und Reinhard Rinderer erweitert. Die umfangreiche Judaica- und Hebraica- Sammlung des Kinderarztes Dr. Thomas Weggemann wurde der Gemeinde 2024 als Leihgabe übergeben, als Dauerausstellung im Vorraum gestaltet, mit einer von Dr. Ursula Schattner-Rieser herausgegebenen wissenschaftlichen Publikation begleitet und am 16. September desselben Jahres feierlich eröffnet.

Südtirol

Die Gemeinde in Meran

Bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts gab es seit der landesweiten Vertreibung 1475 in Meran keine Juden. Die Gründung der Meraner Gemeinde entwickelte sich dann rasch aufgrund der Stellung der Stadt als Kurort, die ab den 1870er Jahren auch viele Jüdinnen und Juden anzog. Während die aus Osteuropa zu Kurzwecken angereisten orthodoxen Juden bei der im Jahr 1870 zugewanderten Familie Bermann (siehe unter „Geschichte“) ihre Gottesdienste und Feiertage abhielten, kümmerte sich die Königswarter-Stiftung (gegründet von einer Familie aus Frankfurt am Main) ab 1873 um die Kultusangelegenheiten der anderen Kurgäste, die oft Vorbehalte gegen die Ostjuden hegten. Dieser Zwiespalt, der die Situation des österreichischen und deutschen Judentums widerspiegelte, begleitete die Gemeinde bis zu ihrer Vernichtung durch die Nazis. Aus den Spenden der Kurgäste wurde aufgrund des gestiegenen Bedarfes eine Synagoge errichtet, die 1901 von Rabbiner Dr. Aron Tänzer aus Hohenems, der zuständigen Kultusgemeinde, eingeweiht wurde (siehe auch unter www.meranoebraica.it). Meran besaß also lange vor der Gründung der eigenen Kultusgemeinde eine Synagoge, die damit die älteste in Tirol ist, lässt man außer Betracht, dass Vorarlberg zu dieser Zeit zur Grafschaft Tirol gehörte. Bislang gab es in Tirol nur Beträume, die aber oft als Synagogen bezeichnet wurden.

Die Gründung der Kultusgemeinde in Meran steht insofern mit jener in Innsbruck in Zusammenhang, als mit der Bewilligung der Nordtiroler Kultusgemeinde klar war, dass der Gründung einer solchen in Südtirol nichts mehr entgegenstand. Die erst 1914 bereinigten Zerwürfnisse der Meraner Gemeinde mit der Königswarter-Stiftung auf der einen und der erste Weltkrieg sowie das Abwarten der formellen Annexion Südtirols auf der anderen Seite, führten aber dazu, dass die Gründung der Kultusgemeinde erst am 9. November 1921 stattfinden konnte. Ab 1930 war die Gemeinde in Meran auch für das Trentino zuständig.